La independencia de Uruguay a menudo se narra como una gesta heroica, la culminación de un anhelo popular. Sin embargo, detrás de las batallas y las proclamas, se esconde una compleja trama de intereses geopolíticos, presiones económicas y un personaje clave que movió los hilos: el diplomático británico lord John Ponsonby.

Este ensayo profundiza en las motivaciones y movimientos que llevaron a la creación de un nuevo país, revelando los intereses y la estrategia imperial que definieron un destino. ¿Fue Uruguay el resultado inevitable de una revolución, o la consecuencia calculada de un plan trazado en Londres?

Índice

Capítulo I. El marco: la nueva política británica

Capítulo II. El ejecutor: Lord Ponsonby.

Capítulo III. El tablero: un empate a tres bandas

En Rio de Janeiro

En Buenos Aires

En Montevideo

Capítulo IV. La jugada eterna: La Convención Preliminar de Paz.

Capítulo V: El legado: un nuevo país

Capítulo I. La nueva política británica

Esta historia sobre orientales no empezará en el juramento de la playa de La Agraciada, el 19 de abril de 1825. Ni siquiera comenzará en alguna reunión secreta ocurrida en algún oscuro salón en Sudamérica durante los años de las revoluciones.

Viajamos a Washington, capital de unos jóvenes Estados Unidos. Estamos en junio de 1823, cuando el gobierno de James Monroe reconoce la independencia de la Gran Colombia, es decir, la unión de Nueva Granada (las actuales Venezuela y Colombia) y la Provincia Libre de Guayaquil (hoy Ecuador). ¿Qué hacemos tan lejos del Río de la Plata? ¿Qué tiene que ver este dato con los ingleses? ¿Y con los orientales? Veamos.

Pintura de Thomas Lawrence en 1822.

Si repasamos la relación entre ingleses y el Río de la Plata, la primera referencia la ubicamos en las derrotadas invasiones a Buenos Aires y Montevideo de 1806 y 1808. El duelo por este fracaso motivó al ministro de Guerra y Colonias, Robert Stewart, mejor conocido como vizconde de Castlereagh, a proponer un relacionamiento que preste mayor atención “al pedido de los pueblos” hispanoamericanos. Esto significó un cambio en la política de los gobiernos ingleses, que pasó de los intentos de intervención militar directa a la diplomacia, con el comercio como principal fundamento. En este marco llegamos a este 1823, en una circunstancia muy especial.

Presionados por los españoles, quienes buscaron respaldo europeo para reconstruir su viejo imperio, y por los rusos, con grandes intereses en América del Norte, el Reino Unido y los Estados Unidos negociaban un comunicado conjunto de reconocimiento a las independencias de los nuevos países hispanoamericanos, diálogo que finalizó cuando las excolonias enunciaron en su Congreso en Washington su “propuesta” anticolonial y contraria a la intervención: la famosa Doctrina Monroe. La acción tuvo consecuencias inmediatas en la política inglesa.

Las independencias hispanoamericanas, un problema geopolítico global

La Doctrina Monroe disparó una carrera contrarreloj de declaraciones favorables a los nuevos estados que reconfiguraron la relación geopolítica global. ¿Cuáles eran los principales intereses alrededor del reconocimiento?

Carlos Real de Azúa lo aborda así para su mítico libro El origen de la nacionalidad oriental:

- A Inglaterra le convenía el “reconocimiento” porque le preocupaba su ruta Río – Montevideo – Buenos Aires – Malvinas; esta última era una ubicación que le servía para “vigilar” el Atlántico Sur, vital para la seguridad de las rutas hacia el Océano Índico.

- A Estados Unidos también le servía el reconocimiento porque ellos eran la única experiencia republicana en el mundo, necesitaban mercados y una voz más fuerte para abrir el comercio con una Europa posnapoleónica restauradora.

- Un tercer invitado a esta mesa, el Vaticano, le cuadraba perfectamente esta política diplomática para no perder pie en el concierto mundial.

- Incluso estaba en esta conversación la Nueva Granada de Simón Bolívar, más preocupada por evitar la atomización de la América del Sur y cuyos documentos confirman el interés por mediar durante la Guerra entre las Provincias Unidas y el Brasil, como bautizaron ellos lo que nosotros llamamos la Cruzada Libertadora.

Hay que insistir en que este viraje inglés fue una idea que surgió en la década de 1810 y se desarrolló con fuerza a partir de la década de 1820. Podemos encontrar un ejemplo bien concreto y cercano: el comodoro encargado del Atlántico Sur, William Bowles, argumentó en 1819 que la mejor forma de eludir la suba paulatina de los impuestos aduaneros en los puertos del Río de la Plata, así como el control portugués al transporte de mercaderías, era la independencia de Montevideo.

Tan convencido estaba de los beneficios de una provincia lo más independiente posible que en 1817 envió hacia Purificación al teniente de la Armada Edward Frankland para llevar ante José Artigas el Tratado de Comercio con Inglaterra. Bowles es quien ratifica el acuerdo en Buenos Aires el 2 de agosto, acompañado por el representante de los comerciantes ingleses, Robert Staples Ponsonby, tío político de lord John Ponsonby.

Como vemos, la mirada inglesa favorable a la autonomía del puerto de Montevideo venía madurando varios años antes de la llegada del enviado inglés. E incluso contó con un pariente cercano en esta historia.

En febrero de 1825, llega a Buenos Aires el nuevo cónsul inglés, Woodbine Parish, enviado por el ministro de Asuntos Exteriores, George Canning. Trae el “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación”, un documento que reconoce la independencia de las Provincias Unidas a cambio de la libre circulación de mercaderías y capitales, protección a los súbditos de Jorge IV y apertura de puertos y ríos, verdadera obsesión inglesa durante esos años.

A modo de conclusión, vemos que aquella idea del comodoro Bowles había cobrado nueva fuerza con el cambio de escenario provocado por la doctrina Monroe. El ministro de Asuntos Exteriores inglés, lord Canning, encabezaba la política de reconocimiento de las independencias americanas. Un conjunto de diplomáticos como Parish, Robertson y Castlereagh promueven esta idea de un Montevideo autónomo a finales de 1825, según recuerda Real de Azúa. Faltaba un ejecutor. Lo encontraron en John Ponsonby.

Pero, ¿quién es lord Ponsonby?

Capítulo II. el jugador, Lord Ponsonby.

Si fue una forma de escapar, de proteger o de huir, eso quedará en las brumas que ocultaron al noble que caminaba por el puerto de Falmouth en marzo de 1826. Un lord nunca delata la derrota cuando camina y siempre se muestra altivo. Más aún si es un noble con fama de buen mozo, como el segundo barón de Brabazon, John Ponsonby, aquel que aborda la fragata Thetis, un buque asignado a la ruta hacia el Río de la Plata y que el contador inglés Emeric Essex Vidal pintó cuando llegó a Río de Janeiro dos meses después.

¿De qué cosa escapar? Una sola mención en el escandaloso libro de Harriette Wilson de 1825 sobre el amorío entre Ponsonby y la favorita del novel rey Jorge IV, lady Connyngham, fue suficiente para poner fin a décadas de lujoso silencio como administrador de la fortuna familiar. Varios autores especulan sobre el pedido del monarca para que lo envíen lo más lejos posible. Y allá fue al otro lado del mundo, asignado a Buenos Aires, acompañado por un secretario y nueve sirvientes.

Adaptación por IA de la pintura original de John Frederick Lewis.

¿Pero unos rumores son suficientes para delinear la política mundial de una potencia? ¿Ponsonby habrá subido al HMS Thetis con esa duda? ¿Habrá tomado la orden de su jefe George Canning como una oportunidad para hacer carrera en el campo de la diplomacia? ¿O habrá pensado en la carrera política de su cuñado, el futuro primer ministro sir Charles Grey (1830 – 1834)? Hago notar que los tres nobles mencionados en este texto (Ponsonby, Canning y Grey) provienen de Irlanda y están entre lo más distinguido de la política británica de su tiempo.

Durante el viaje por el océano Atlántico, Ponsonby habrá contado con mucho tiempo para analizar las cartas de Canning, un detallado informe del ministro sobre la situación en el Río de la Plata. La misión tenía marcada dos salidas bien claras y específicas para el conflicto: o Buenos Aires pagaba los gastos de guerra a Brasil o Montevideo podría ser “erigido como un estado separado o independiente”.

Esas “instrucciones” no eran la única brújula del enviado especial. Recordemos que Ponsonby tenía desde 1811 en Buenos Aires a un familiar, un cuñado político, aquel que acompañó con su firma al Tratado de Amistad y Comercio entre Purificación e Inglaterra. Desarrollemos mejor la relación familiar: su hermano Richard estaba casado con Frances Staples; ella tenía un hermano, Robert, quien fue el primer hombre nombrado cónsul para el Río de la Plata. Como su cargo nunca fue validado, los comerciantes ingleses lo cobijaron como un “lobista” e inició un negocio fundamental para el desarrollo de la región: fundó el primer saladero de la región, según indica el libro de Felipe Pigna "Carne, pasión argentina".

Sobra decir que la economía del Río de la Plata cambió para siempre con esta industria de la carne salada. Y sí, un pariente de lord Ponsonby estuvo vinculado de forma crucial tal como indica la investigación de Pigna. Y añado algo más: el prestigioso historiador inglés John Lynch asegura en su biografía sobre Juan Manuel de Rosas que ese saladero, en realidad, era propiedad de John Ponsonby, el enviado que surcaba los mares entre marzo y mayo de 1826 para “mediar” en un escenario de guerra en el cual poseía directos intereses políticos, económicos y familiares.

Capítulo III. El juego: la política rioplatense en 1825 – 1828

Lord Ponsonby no llegó a un tablero limpio de ajedrez , con un rey blanco y otro negro acompañados de distintas piezas que orbitaban bajo una misma sinfonía. Arribó a una zona del mundo en conflicto entre dos protagonistas exhaustos por el enfrentamiento mutuo y diversos frentes internos que desgastaron a los rivales de forma irreversible en un período muy corto de tiempo.

El monarca imperial mantuvo su posición motivado por su orgullo personal. Por su lado, el presidente republicano daba respaldo a una revolución para hacer a su país más grande y decisivo en el concierto regional. Tras esa fachada, Ponsonby encontró dos estructuras carcomidas por la debilidad interna, la bancarrota y la división política. Este era el verdadero juego rioplatense: una guerra de desgaste donde el ganador no sería el más fuerte, sino el que quede en pie.

Arribado a Río de Janeiro, el lord inglés está entre pares durante su estancia junto a integrantes de la corte de los Braganza recientemente independizados. Pero detrás del lujo de los palacios estivales, emergían los problemas de las arcas exhaustas por el sostenimiento de los principios del Grito de Ipiranga, por la crisis estatal y por el envío de tropas para sofocar la rebelión de la Confederación del Ecuador que en 1824 alzó a la zona de influencia del potente puerto de Recife. Prácticamente podríamos decir que la guerra autonómica de un puerto venció al otro año de la iniciativa derrotada de otro puerto. Pero volvamos a nuestra historia.

A pesar de las dificultades del tesoro imperial, el inicio de las conversaciones en mayo de 1826 encuentra a Ponsonby con el rechazo de Pedro a las dos salidas propuestas por Canning: no aceptó la vía de la indemnización del gobierno de Buenos Aires ni el camino de la independencia de la provincia rebelde. Apenas se limitó a ofrecer “tablas”, es decir, el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas y Montevideo como puerto libre a la navegación porteña, brasileña e inglesa, con la provincia Cisplatina, por supuesto, en manos de la corte de Río. Y nada más.

De mayo a agosto de 1826, la mediación no presentó avances por las vías formales o informales. El imperio y el gobierno de Buenos Aires, cuyas negociaciones con el presidente Bernardino Rivadavia estaban a cargo de Parish, rechazaron cualquier diálogo sobre la base de la independencia de la Banda Oriental. Ponsonby lo comunicó a Canning en un oficio que redactó mientras viajaba en setiembre hacia Buenos Aires, su segunda parada en este relato.

De 1826 a 1828: Buenos Aires, un lodazal entre federales y unitarios

El 23 de abril de 1825, tres días después del desembarco encabezado por Juan Antonio Lavalleja y a la jornada siguiente de la publicación de la Proclama de los Treinta y Tres Orientales en los diarios porteños, una multitud destrozó la sede del consulado brasileño en Buenos Aires como muestra de absoluto respaldo de la población por la causa oriental. En agosto, los rebeldes proclamaron la unión con las Provincias Unidas a través de una ley aprobada por la Sala de Representantes de la Florida. Fue el 25, fecha oficial de la Independencia. La Sala también aprobó la ley de Unión a las Provincias Unidas y la ley de Pabellón.

Pero volvamos a Buenos Aires, lugar donde la clase alta aportó a Pedro Trápani fuertes sumas para apoyar la guerra. Los mayores contribuyentes fueron los dueños de los saladeros, afectados por el bloqueo al puerto. Sin embargo, el respaldo del gobierno era una cuestión muy diferente.

Bernardino Rivadavia era el presidente de las Provincias Unidas en 1826, cuando llegó Ponsonby a Buenos Aires. Encaramado en una frágil posición política, enfrentado a las provincias por la organización estatal, con las finanzas quebradas, la primera respuesta al enviado especial de la corona británica fue la negativa a un acuerdo de paz con las bases propuestas por Canning.

La extensión de la guerra y el estado precario tanto de las finanzas como de los apoyos del gobierno motivaron la propuesta de la misión diplomática del ministro de Relaciones Exteriores Manuel García, la renuncia de los argentinos a los derechos “que podría pretender” de la “provincia de Montevideo”.

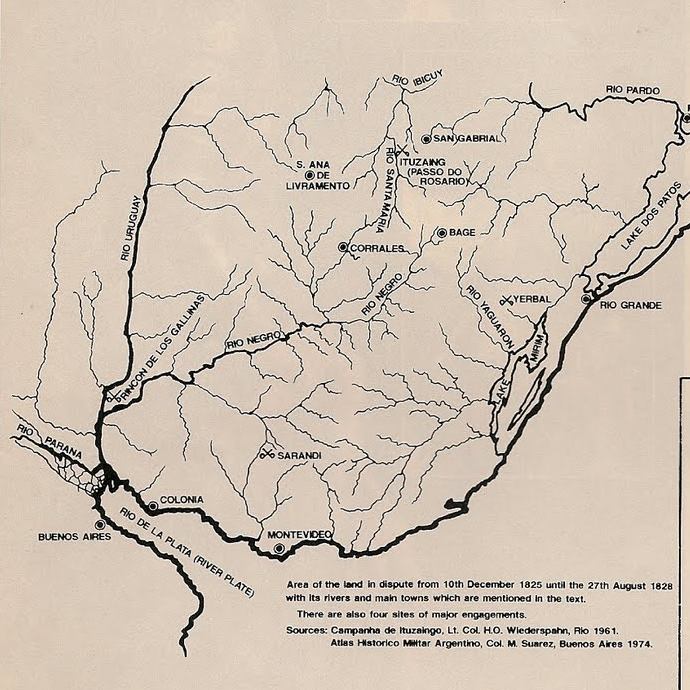

El documento fue firmado en junio de 1827. Provocó el escándalo en Buenos Aires. La población, aliada de la causa, se opuso a un tratado que entregaba en la mesa de negociación lo que ganó en los campos de batalla de Rincón (setiembre de 1825), Sarandí (octubre de 1825) y, reciente y decididamente, Ituzaingó (febrero de 1827). Fue tan dura la crítica que Rivadavia se quedó sin respaldo político y renunció en el mismo mes del tratado que firmó García.

Luego, la figura del presidente de las Provincias Unidas fue disuelta. La propia institución Provincias Unidas se evaporó. Los gobiernos provinciales intentaron distintas formas de reorganización del país. Fue un barajar y dar de nuevo. Muchos llamaron a esos años “La anarquía” (sobre todo los historiadores unitarios). En la provincia de Buenos Aires venció Manuel Dorrego, caudillo federal. El proyecto de Dorrego para la Banda Oriental se limitó a ubicarla como “una linda estancia”, desestimando la posibilidad de una independencia, la segunda opción de Canning. Asimismo, la relación con Lavalleja se deterioró rápidamente en aquel 1827.

Dorrego rechazó a finales del año la presión del enviado inglés para que acepte las condiciones de la misión García. Es decir, la devolución de la provincia al imperio. Esto demostraría que el primer plan del lord era la paz, no necesariamente la independencia. Incluso sugirió en las conversaciones con Dorrego de finales de 1827 que Buenos Aires podía quedarse con la isla Martín García y evitar cualquier pago de indemnización por piratería (las patentes de corso). Nada funcionó, Dorrego seguía firme.

El Uruguay no es un río

En tanto, ¿qué ocurría en la Banda Oriental? En el libro que publicaremos nos vamos a extender sobre las principales corrientes de opinión antes de la Cruzada Libertadora.

Les adelanto algo: un país surgió entre el barullo sostenido durante siete años plagados de cambios de posturas hasta la Jura de la Constitución, con pasajes por un arco que opiniones que abarcó desde el apoyo e integración al Imperio de Brasil, la recolonización de la provincia con el Reino Unido como metrópoli y la “autonomía”, así a secas.

Recordemos que la proclama de Lavalleja apeló en varias ocasiones a los “argentinos orientales”. Cuando llama en su discurso a los “orientales” de forma simple, el caudillo subraya que “La gran nación argentina, de la que sois parte, tiene gran interés en que seáis libres”. De forma clara, la Cruzada Libertadora nace en abril de 1825 como una acción política y militar para que la Provincia rompa con Brasil y se una a las Provincias Unidas.

En este marco se entienden las primeras tres normas que aprobó la Sala de Representantes que votó el 25 de agosto de 1825. La primera, la Ley de Independencia, lo es de Brasil y cualquier otro poder extranjero: “Se declaran írritos, nulos y disueltos” los vínculos “arrancados a los pueblos de la Provincia Oriental”, dice el primer artículo. Entonces, ¿qué pasó para llegar a la independencia?

Ocurrió que en 1826 Buenos Aires definió una estructura para su Ejército Republicano (que así se llamaron a las tropas de las Provincias Unidas destinadas a esta campaña contra el Imperio de Brasil) con orientales en diversos cuerpos militares. Es decir que no los ubicó en un solo ejército comandado por Lavalleja, Rivera o algún otro oficial de origen oriental, sino en varios cuerpos militares.

Este tema no es menor porque provocó la escisión de Rivera, quien se retiró porque a su entender esto diluía la potencia de la provincia en los asuntos internos. Se fue al norte a conquistar las Misiones Orientales por fuera de la organización “argentino oriental”, para ponerle un nombre. Rivera fue declarado traidor por esta decisión.

Ron Poulter.

Pero tampoco se puede afirmar que el ejército oriental se quedó firme junto al Ejército Republicano. Lavalleja mantuvo una fricción permanente con los generales Martín Rodríguez y Carlos de Alvear, los enviados de Buenos Aires para conducir al ejército que peleaba a favor de la decisión que tomamos en 1825. La relación nunca fue fácil. A esto se suma en octubre de 1827 el golpe de Lavalleja contra la Sala de Representantes, decisión que erosionó de forma determinante su futuro como candidato presidencia dos años después.

A esto añadimos esta extraña situación: Lavalleja por un lado rechazó la misión diplomática de García que entregaba la Provincia al Brasil, por el otro no sentía afinidad por el liderazgo de Dorrego. Tampoco había “piel” entre el caudillo porteño y el oriental, era una sensación recíproca. Por lo tanto, estos argentinos-orientales de 1827, ¿a qué iban a unirse? La Argentina, tal como la conocemos hoy, comenzó 35 años después.

Ya para 1828, Lavalleja se había vuelto “casi independiente de Buenos Aires” y, por el otro lado, Fructuoso Rivera se mostraba “como el heredero de Artigas”, según informó Thomas Hood, el diplomático apostado en Montevideo. Huyó a Santa Fe y pergenió con el caudillo local, Estanislao López, la invasión a las Misiones Orientales. Dorrego no vio con malos ojos la posibilidad de presionar a Brasil en un nuevo frente militar, le retiró la declaración de traidor y no molestó su paso hacia el norte, que finalizó con una victoria.

Un caudillo al sur, el otro sobre el norte. Comenzó la Convención Preliminar en 1828 y las expectativas de ambos eran distintas. La resolución del conflicto también. Marcarían décadas de historia de esta provincia que debió demostrar que podía ser independiente, pero era un territorio agrietado en dos bandos cada vez más polarizados y los caudillos lo encarnaron con mayor nitidez camino a las elecciones presidenciales. El futuro de la provincia no estaba claro.

En 1828, se acelera todo. La batalla de Ituzaingó del año anterior quebró a los brasileños, pero el Ejército Republicano de Marcelo de Alvear no tenía insumos para avanzar hacia la tierra de Pedro. La flota del almirante William Brown no impidió el bloqueo al puerto de Buenos Aires. La situación de tablas de 1828 fue el antecedente claro de la resolución del conflicto: la independencia.

Con Brasil eclipsado, el final de las Provincias Unidas y el surgimiento de un nuevo liderazgo en Buenos Aires, Ponsonby debió navegar entre intereses diversos para llegar a una nueva solución: la independencia de la provincia. Pero no iba a ser fácil.

Capítulo IV. La jugada eterna: la Convención Preliminar de Paz

Con este empate perenne, la tarea de Ponsonby era encauzar un barco hacia la solución del conflicto. Brasil estaba dispuesto a hablar de paz a finales de 1827 bajo la condición de un territorio autónomo; esto fue porque cambiaron sus urgencias, su primer asunto de agenda era su disputa con los liberales que buscaban derribar a la monarquía y ya no la guerra con Buenos Aires. Por su lado, el hombre fuerte del Plata, Dorrego, presionó todo lo que pudo para evitar la independencia oriental.

La mano de Ponsonby se sintió varias veces para evitar que la idea de una independencia “temporal” cobre fuerza. Dorrego lo preguntó a Ponsonby en enero e insistió todo el año con eso, incluso durante la propia Convención. El caudillo federal bonaerense aguardaba a una flotilla naval proveniente de Estados Unidos para presionar a los brasileños, retiró la declaratoria de “traidor” a Rivera para que continúe hacia la conquista de las Misiones Orientales, pidió a sus enviados que no firmen la independencia, incluso le preguntó a Ponsonby qué pasaría si Bolívar remite emisarios.

El enviado inglés rechazó todos los avances. La paz era lo primero, el comercio libre en los ríos lo segundo, la independencia oriental era la condición para garantizar todas las metas. No se apartó “de la solución elegida”, insiste Real de Azúa. Sobre la aceptación de una “independencia temporal” que señaló Dorrego comenzó el entramado que duró todo el invierno para que Pedro acepte sentarse oficialmente.

Después, los acontecimientos toman mayor velocidad. A lo largo de junio y julio, Dorrego y Ponsonby se reunieron varias veces. El jefe porteño expuso sus bases para la paz: retirar militares de ambos bandos en un plazo máximo de cinco años y después los orientales observen si pueden hacer gobierno propio o incorporarse a alguno de los países limítrofes. Pasado los cinco años, propuso un tratado final con los tres actores del conflicto: argentinos, brasileños y orientales. Para Ponsonby, no era solución.

El 23 de julio parte en la Thetis hacia Río de Janeiro. Lleva las bases de la paz. En agosto, envió una carta a Dorrego en la cual le avisa que él sabe sobre su nexo con los rebeldes brasileños, le advirtió que los sustitutos de la monarquía brasileña eran una fuerza “no menos ambiciosa y hostil” que la corona actual y, además, le adelantó que eso de “América para los americanos” no era la política de los europeos. Era una forma de adelantarle que Inglaterra no se iba a quedar quieta si caía Pedro.

Ponsonby llegó el 18 de agosto. Los plenipotenciarios argentinos estaban en Río de Janeiro. Eran Balcarce y Tomás Guido. Los brasileños eran los ministros de Relaciones Exteriores, de Justicia y de la Guerra, respectivamente el marqués de Araçaty, Clemente Pereira y Joaquín de Oliveira Álvarez.

El resto de agosto discutirían el resto del articulado del acuerdo hasta llegar a la cuestión sustancial, cuándo se retirarían las tropas de Montevideo. Los argentinos insistieron en utilizar a las Misiones Orientales ganadas por Rivera como moneda de cambio: se van del norte cuando los brasileños se vayan del sur.

Ponsonby reclamó, sobre todo a Balcarce, que esa insistencia de Buenos Aires trancaba la solución final. El ministro inglés les hizo ver que los brasileños levantarían el bloqueo sobre el puerto porteño y que esa era suficiente garantía de paz. Además, sostuvo que los orientales estarían todos alineados a la paz y la independencia. Todos, inclusive Rivera.

Y con esta respuesta de Ponsonby a Balcarce que les contamos, se aceleró el final del asunto: el 27 de agosto los plenipotenciarios firmaron la Convención Preliminar de Paz.

Pedro ratificó el texto a sola firma, sin siquiera pasarlo por el Congreso. Dorrego recibió cartas de Parish para presionarlo por la ratificación. Ponsonby firmó una misiva a Lavalleja el 31 de agosto y le advirtió que el problema ahora son las Misiones Orientales porque, si no se retiran, las bases de la Convención serían rotas por los brasileños y la guerra continuaría.

¿Cómo actuó Rivera? Dorrego envió carta el 17 de setiembre con la información sobre los hechos en Río y la primera reacción de Rivera fue proseguir la guerra, como le escribió a Lucas Obes: “parece imposible que los Orientales sean tan pobres hombres que consientan en esa demarcación”. Le tomó dos meses aceptar el tratado y entregar la zona que conquistó.

En la primavera de 1828, el Congreso argentino reunido en Santa Fe aprobó la Convención por unidad y aclamación. Los delegados llevaron la carta de ratificación a Montevideo, donde los aguardaban los embajadores brasileños. El 4 de octubre, a las dos de la tarde, los diplomáticos intercambiaron los documentos y el acuerdo quedó sellado. El 31, Ponsonby insiste por carta a Dorrego que todos los beligerantes estaban obligados “a cumplir con escrupulosa exactitud” los términos de la Convención o “se convertirá en causa de los más serios conflictos, entre el gobierno que los violara o tratara de eludirlos, y su majestad el rey de Inglaterra”. Es decir, habrá intervención.

“La independencia del país nativo de vuestra excelencia es reconocida y el establecimiento de su gobierno y constitución dejado absolutamente en manos de su mismo pueblo”, le dijo Ponsonby a Lavalleja en la carta del 31 de agosto de 1828. La tarea estaba cumplida. Ahora, dijo Ponsonby, es turno de los orientales.

Capítulo V. El legado: un nuevo país

La posibilidad de la independencia de la provincia Oriental se debe al firme propósito de Ponsonby por cumplir con las metas británicas: romper con la influencia de la Doctrina Monroe sobre el hemisferio occidental, del gobierno de Simón Bolívar hacia la Sudamérica republicana, del gobierno de Manuel Dorrego en la región, de los intereses del emperador Pedro sobre el estuario e incluso de la influencia de Francia, una potencia que volvía por sus fueros diplomáticos mundiales tras la caída de Napoleón y la restauración conservadora. Así lo entiende Pablo Acevedo: “la creación de un país independiente constituido en el territorio disputado resolvía todo el gran conflicto de intereses”.

Además, con la provincia Oriental habría un estado débil para defender el mar, la obsesión inglesa: “Los orientales no pueden, por mucho tiempo, poseer ninguna marina y no pueden, por lo tanto, aunque lo quisieran, impedir el libre comercio del Plata”, precisó el propio Ponsonby a su jefe, Dudley.

Pedro I se retiraría en 1831 hacia Lisboa y abdicaría en favor de su hijo Pedro que, por entonces, tenía tan solo 5 años. Fallecerá en 1836 mientras defendía los derechos hereditarios de su hija al trono portugués.

Manuel Dorrego murió a manos de Juan Lavalle, caudillo unitario y gran amigo de Rivera. Fue en diciembre de 1828, apenas meses después de la Convención Preliminar.

Y Lavalleja y Rivera tendrían dos años de tiempo para pelear, disputar la primera presidencia, enemistarse hasta el borde de la guerra, amigarse y salvar al país de la segura intervención con base en los propios artículos de la Convención Preliminar. A tal punto que un mes antes de la Jura de la Constitución, en junio de 1830, Rivera y Lavalleja estaban en conflicto. No había país.

Otra vez, la mano del imperio. El embajador británico en Buenos Aires, Woodbine Parish, presionó a las autoridades orientales con el acceso al crédito para que llegue la paz entre los bandos.

Y llegó. La paz vino de la mano de un negociador que estuvo en la Convención: el general Guido. Lo trajo hasta Montevideo el buque de guerra inglés Lightning (“iluminación”, en inglés). Allí fueron los caudillos orientales. “A bordo de dicha nave, fondeada en el puerto de Montevideo, se realizó un “agasajo” a los dos caudillos orientales, quienes manifestaron en la ocasión su agradecimiento a la corona inglesa por la ayuda recibida para obtener la independencia del país, comprometiéndose a usar sus influencias para preservarla “de las disputas que han afligido desgraciadamente a tantos de los nuevos estados del hemisferio occidental”.

¿Y lord Ponsonby? Rumores y chismes nos abren la sospecha de la pasión de Ponsonby por las mujeres. Pero su vocación y su amor verdadero era la política. Retornó a Londres al finalizar su misión. En 1830 fue convocado para representar al Congreso de Londres ante los congresales que peleaban por la independencia del Reino de Bélgica; según el historiador Henry Pirenne, fue uno de los que sugirió como monarca a Lepoldo de Sajonia. En 1832 fue enviado inglés en el Reino de Nápoles. Pero su época dorada fue su estancia como embajador en Constantinopla, entre 1832 y 1841. Luego, ocupó la embajada en Viena, de 1846 a 1850. Falleció en Brighton, en 1854.

Lord Ponsonby hoy: Entrevista en TV Ciudad

Previo a la presentación del documental participamos en la mesa de debate del programa de TV Ciudad, La letra chica, junto al director de Ponsonbyland, Ramiro Cabrera, y al autor del libro "Matar a Ponsonby", Martín Generali.

Compartimos con ustedes la entrevista que nos realizaron por la coordinación de la investigación para el documental.

Les adelantamos que en breve vamos a preparar un dossier informativo en pdf con pinturas, biografías e imágenes de los principales actores de la Convención Preliminar de Paz. Suscribite para recibirlo en u correo!!

Si les gustó el artículo, el resto de la web es de ustedes. Además, queremos invitarlos a recibir el newsletter mensual de Nautamedia, con más información sobre las cosas que nos hicieron como uruguayos. Estamos construyendo una comunidad de personas interesadas en la historia uruguaya. Acompañanos: